【おおまかな測量作業と土地地積更正登記の申請の流れ】

① 事前のご説明、資料調査

・法務局の公図、地積測量図、市役所の道路図面などを調べます。

・過去の図面資料などをお持ちでしたら、参考のためお借りしてコピーさせていただきます。

・参考に、過去のお話や経緯をおうかがいします。

② 隣接地主様へご挨拶まわり

・下記の理由から、当事務所の櫻井と一緒に、

隣接地主さまへご挨拶(玄関先)に同行していただきます。

・測量作業のとき、作業員がお隣りのお庭に入らせていただくことがある。

・過去の図面や資料をお持ちであればお借りしたい。

・後日、境を立会いし、境界確認図にご署名いただく必要がある。

・お客様には、ご挨拶のお菓子(500円程度)を隣接地主さま用にご用意いただきます。

③ 現地調査

・すでに設置されている印(石杭、プレート、鋲など)を探し、掘り起こします。

・道路上の境界標などの有無を確認します。

④ 測量作業

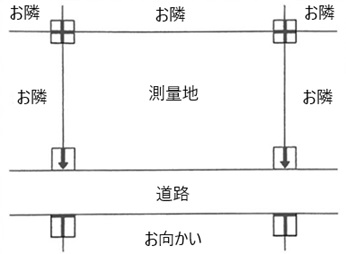

・器械を使って敷地の境界標、道路上の境界標、公共基準点をはかります。

・道路(市道など)はお客様の土地と接している部分だけでなく、向かい側や数十メートル、数百メートル先までの広範囲をはかって、役所の道路図面と整合性が取れているかを確認します。

・道路とは別に、公共基準点といって市役所や国が道路上に設置したポイントも測量します。これは、法務局に登記を出すときに必要なためです。

・作業するときは事前にご連絡します。お客様が当日ご不在でも測量作業は可能です。

⑤ 測量計算

・土地の境の位置を推定します。

・すでにある測量図面、市の道路図面などを参考に復元する測量計算、面積計算、調整計算を事務所で行います。ミリ単位の細かい作業です。

※④と⑤をくり返し行うため、何度も測量にうかがいます。

※道路に印がない場合、別途役所と協議が必要になり、道路杭の復元まで必要なことがあります。

⑥ 隣接地主様と境界立会い

・隣接地主さま全員、現地で土地の境を見てもらい、境の位置を確認し合います。

(お隣りさまのご都合があるので、全員が同じ日同じ時間でなくても大丈夫です。)

・土地の境が決まったら、お客様と隣接地主さまとで境界確認図面を取り交わします。

(ご署名、認印を押す。同じものを2部作って未来に各自持ち合う。)

⑦ 境界標の設置

・境の印がないところには、境界標(コンクリート杭、金属プレート、鋲)を設置します。図面だけでなく、現地にも「あとあとまで境を示すための目に見えるしるし」を設置するわけです。

⑧ 登記申請

・書類や図面をととのえて、法務局へ登記を出します。

・登記を出してから、法務局での事務手続きが終わって登記完了まで10日ほどかかります(目安)。

⑨ 納品

・作成して地積測量図、関連資料など一式をファイルに入れて納品いたします。

このように、境界確定測量作業には手間と時間がかかります。

われわれは何度も現地に行きます。進捗状況を随時ご報告しながら作業をすすめていきます。

隣接の地主さまと良好な関係を築くことは、測量作業をすすめるうえでとても重要になります。

一生懸命作業させていただきますので、お客様のご協力をたまわれますと幸いです。

目次に戻る